数据中心是一种专门的设施,作为组织安放、运营和维护后端 IT 基础架构(包括计算系统、存储系统和网络设备,以及其他支持基础架构)的场所。数据中心集中执行组织的 IT 设备和数据处理操作,对开展业务运营至关重要。

数据中心通常包含以下各项:

• 设施:它是作为数据中心建造场所的建筑和占地空间。数据中心内通常有架空地板,地板下面设有用来容纳电源线和网线的通道。

• IT 设备:包括计算系统、存储系统、网络设备和缆线等设备,以及用来安放 IT 设备的机柜。

• 支持基础架构:包括安全可靠地维持数据中心正常运行所需的所有设备。一些关键的支持设备有:包括不间断电源和发电机在内的电源设备;包括火灾和水灾探测系统、暖通空调 (HVAC) 系统在内的环境控制设备;以及包括生物识别、钥匙卡和视频监控系统在内的安保系统。

组织构建数据中心的目的可能是为了让应用程序能够通过 Internet 进行开放式访问, 也可能是为了在其操作环境内非公开执行业务应用程序。数据中心可以在组织内部构建,架设在组织自己的设施内;也可以外包出去,这样的话数据中心设备就位于第三方场所。大型组织常常维护多个数据中心,以便分散数据处理工作负载或用于灾难恢复。

组织日益重视采用高能效技术和高效的管理做法来降低数据中心的能耗和减轻对环境的影响。此类数据中心称作“绿色数据中心”。

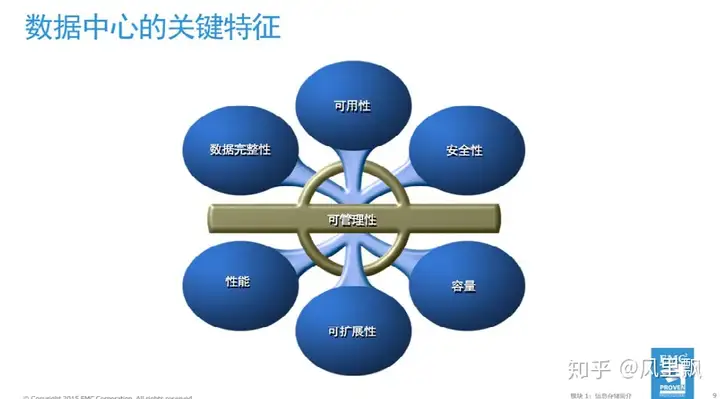

数据中心的设计和构建宗旨就是为了实现这张幻灯片上的图中所示的关键特征。尽管这些特征对几乎所有数据中心组件都适用,但这里主要侧重讨论存储系统。

• 可用性:应确保在需要信息时所需的信息可供使用。信息不可用可能会严重影响企业运营、造成严重的财务损失并损害组织声誉。

• 安全性:应制定政策和规程并实施控制措施,以防止未经授权访问和修改信息。

• 容量:数据中心运营需要充足的资源来高效地存储和处理数量庞大且不断增多的数据。当容量需求增加时,应在不影响可用性或者在仅造成最低程度中断的情况下提供额外的容量。可以通过添加新资源或重新分配

现有资源来管理容量。

• 可扩展性:为了满足不断增长的需求,组织可能需要部署额外的资源,例如计算系统、新应用程序和数据库。数据中心资源应可通过扩展来满足不断变化的需求,同时又不会中断业务运营。

• 性能:数据中心组件应能够根据所需的服务级别提供最优性能。

• 数据完整性:数据完整性是指用来确保接收数据后完全按原样存储和检索它们的机制,例如纠错码或奇偶校验位。

• 可管理性:数据中心应针对其所有组件提供轻松、灵活且集成的管理方式。要想能够高效地进行管理,可以通过实现自动化来减少对常见、可重复任务的手动干预。

为确保数据中心高效运行而需要执行的活动大致可以归类到以下关键管理流程下:

监视:指持续从数据中心内的各个资源上收集信息的过程。此过程包括监视资源的各种参数,例如配置、可用性、容量、性能和安全性。

报告:指整理并呈现所监视的参数(例如资源性能、容量和资源利用率)的过程。借助报告,数据中心管理人员可以分析和提高数据中心资源的利用率,并找出问题所在。报告还有助于论证与数据中心运营相关的成本的业务合理性和建立按存储容量使用计费机制。

资源调配:指配置和分配进行业务运营所需的资源的过程。例如,需要调配计算系统资源以供运行应用程序时使用,并为计算系统调配存储容量。资源调配主要包括为满足容量、可用性、性能和安全性要求而进行的资源管理活动。

规划:指估算为支持业务运营并满足不断变化的资源需求而需要的 IT 资源数量的过程。规划过程会用到在监视过程中收集的数据,并且有助于提高资源的总体利用率和性能。通过规划,还可以估算未来的资源需求。在此过程中, 数据中心管理人员还需要判断事件的影响并制定应急计划来解决它们。

维护:指用于运营数据中心的一组标准的可重复活动。具体包括确保资源正常运行以及解决各种事件,例如故障、宕机和设备损毁。此外还包括处理在数据中心内发现的问题以及引入变更以防止将来出现问题。

相关标签: